<진해 가볼만한 곳 추천>환상 그 이상의 진해 우도에 빠져들다.

우도에 가자는 지인의 말에 언뜻 제주도가 떠오른다. 제주도가 아니라 진해 우도라고 한다. 우리가 모르는 우도가 진해에도 있었다니 그냥 지나갔으면 아쉬웠을 것 같다. 우도보도교를 기점으로 우도에 들어가면 아담한 섬이 존재한다. 우도를 한 바퀴 돌면서 산책을 하는데, 도심에서는 열대야로 힘겹게 지내는데, 우도는 바닷바람의 시원함이 온몸으로 전해지면서 여름을 잊게 한다. 산책코스가 바다를 중심으로 되어있어 지루하지 않고 볼거리가 많아 담아야 할 것이 다양하다. 말이 필요 없을 정도로 소담스럽고 정이 가는 섬이다. 그냥 머물고 싶어 진다. 그것뿐이 아니다. 그 섬에서 주변의 경관을 보는데 어쩜 그리도 아름다운지 환상 그 이상이다. 감탄이 저절로 나온다.

바다를 가르는 형상과 돛단배같이 보이는 우도보도교이다. 우도를 들어가려면 이 다리를 건너서 가야 한다. 진해 해양공원에서 다리에 발을 올리기만 했는데 벌써부터 시원한 바람이 온몸을 감는다. 다리 옆에는 사람들이 모여서 낚시를 하든지 바닷바람을 쐬면서 쉼표를 찍는다. 그곳에 우리도 함유한다. 상쾌한 기분이 든다.

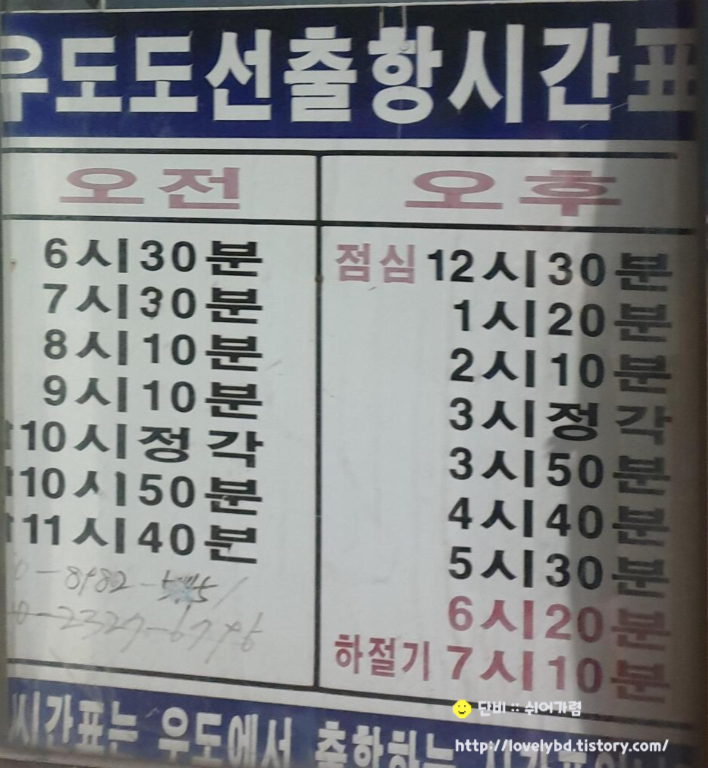

우도보도교는 해질무렵에 가면 석양의 아름다움을 만날 수 있어 좋다. 우도는 음지도에서 배를 타야만이 갈 수 있었는데 2015년에 우도보도교가 건설되면서 배를 타지 않고 도보로 갈 수 있게 된다. 하지만 여전히 작은 배들이 여러 섬들을 오가는 모습을 만난다. 작은배들의 모습에서 보도교가 없을 때가 상상된다.

우도는 수많은 관광객이 찾아오는데 그 중에서 낚시꾼들을 쉽게 접할 수 있다. 진해는 원래 낚시꾼들이 많이 찾아와서 낚시를 하는 곳이기도 하다고 한다. 그래서 우도보도교를 지나다 보면 낚시꾼들을 심심찮게 볼 수 있다. 방파제를 수놓을 정도로 낚시꾼들이 즐비하다.

우도보도교를 지나서 우도마을에서 본 황혼이 지는 모습이다. 온통 붉게 물들어 바다와 하늘이 하나가 되어 어우러지는데 탄성이 절로 나온다. 사진을 보는 것보다 실물을 보면 더 아름답다. 아름답다 못해 환상 그 자체다. 말이 필요 없다. 직접 와서 보는 것만이 능사인 것 같다. 어디서도 경험하지 못한 노을에 그냥 빠져들어간다.

우도 마을에서 노을이 질 때 99타워와 해양 솔라타워 모습을 담아본다. 돛단배의 모습을 하고 언제든 출발 준비가 된듯한 솔라타워에 압도된다. 그 옆에 보초병처럼 서있는 99 타워가 함께라서 더 빛난다. 황혼이 물드는 모습을 바라보면서 솔라타워의 돛단배를 타고 어디론가 가고 싶어 진다. 우도는 그 자체만으로도 보석처럼 빛난다. 거기에다 주변의 경관이 어우러져 한결 더 소중하게 다가온다.

해안길을 따라 산책을 하면서 벽화마을의 풍경을 담는 것도 재미나다. 해안쉼터에서 바다 바람을 쏘이면서 담소를 나눠보는 것도 좋다. 도심에서는 열대야로 몸살을 앓는데 여기서는 시원한 바다 바람 덕택에 여름을 잊을 수가 있다. 그대로 머물고 싶다.

우도는 안동 장씨와 창원 황 씨 등 4가구가 1863년 최초의 정주민이었다고 전해온다. 그로 인해 마을이 형성되면서 원래 나비섬이라 불리었다고 한다. 그래서 한화그룹 직원들이 나비 그림으로 벽화를 장식하여서 마을의 품격을 살린다. 온통 나비로 장식한 벽화가 눈에 들어와 그냥 지날 수가 없다. 주택에 나비들이 폴폴 날고 있으니 평화가 깃들 것만 같아 보기 좋다. 마을이 한결 더 돋보이는듯하다.

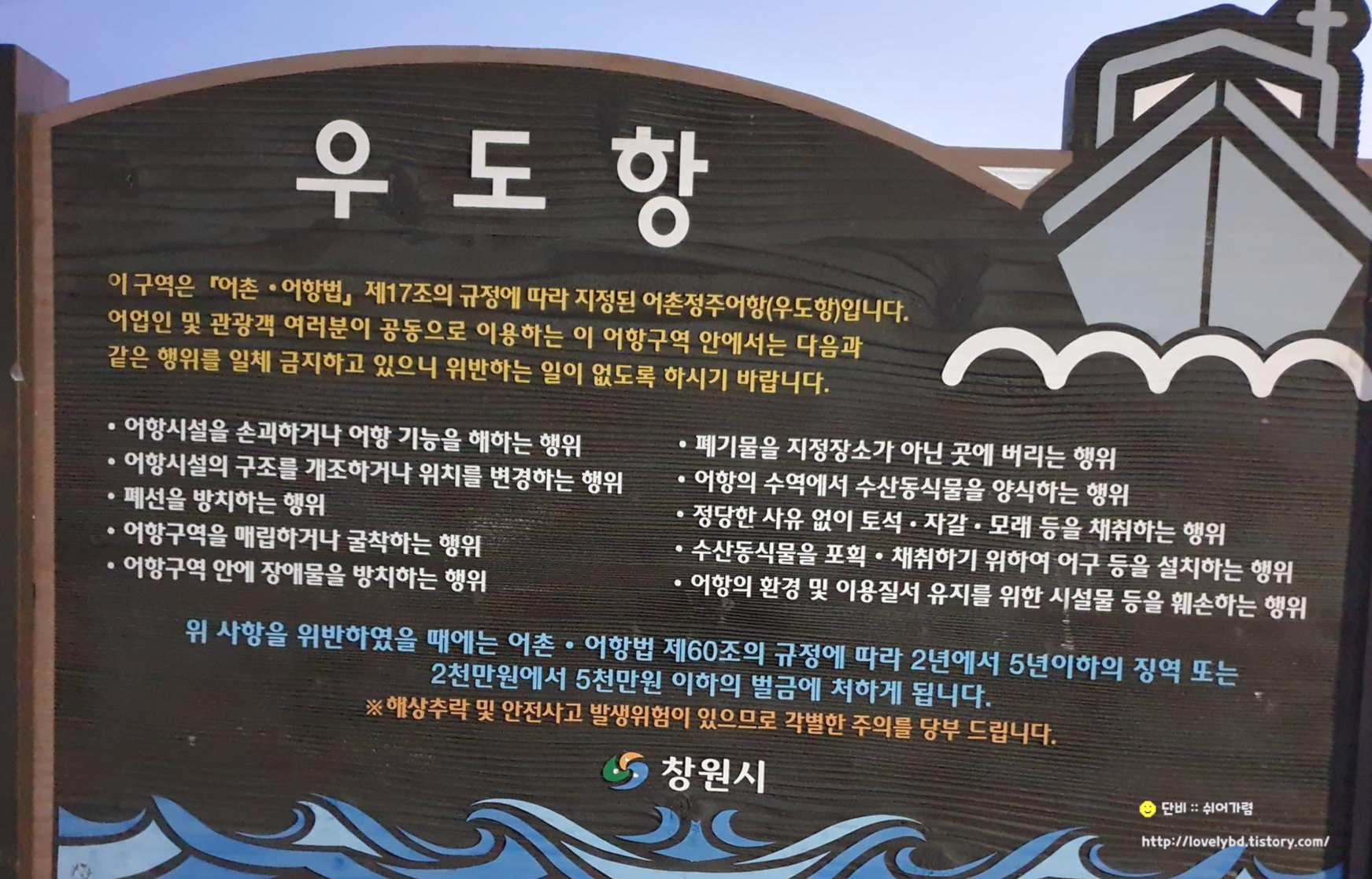

우도항의 있는 그대로의 모습을 보는데 전형적인 어촌의 모습을 보는듯하여 정겹게 다가온다. 꾸미지 않은 어촌의 모습을 보는듯하다. 우도 주민들의 순박함이 엿보인다. 보는이에 따라 다를 수 있는 모습이기도 하다.

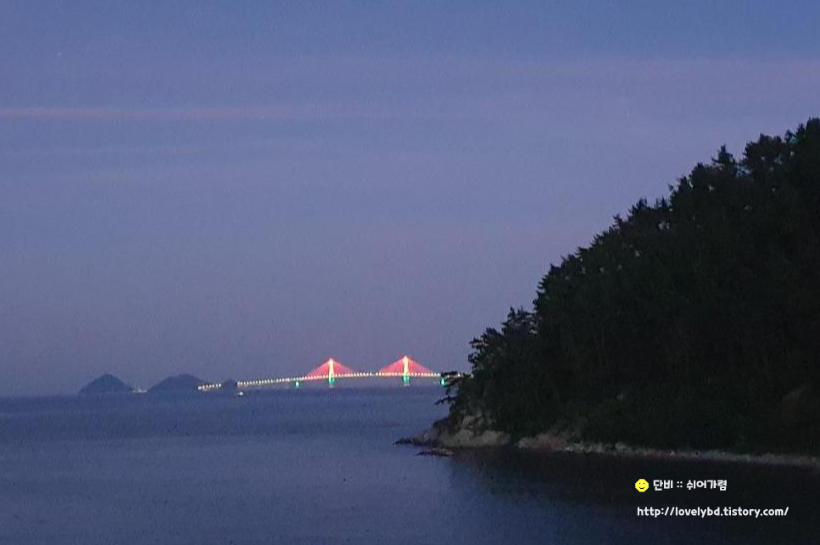

해안 둘레길을 따라 전망대로 향하는데 멀리서 거가교가 우릴 유혹한다. 자꾸만 옷을 갈아입으면서 꼼짝달싹하지 못하게 묶는다. 온몸을 묶어서 감당이 안 되는데도 그것이 싫지가 않다. 그저 바라만 보는데 기분이 업된다. 우도와 거가교가 서로 쳐다보면서 조화를 이루는데 뭐라 형언할 수 없어 온몸에 담는다.

제주도의 우도는 엎드린 소를 닮은 형상이라서 우도라고 한다. 소등을 타듯이 자전거를 타고 한바퀴 돌면서 우도만의 아름다움에 빠졌던 때가 있다. 하지만 진해 우도는 또 다른 느낌으로 다가와 한참 동안이나 잊지 못할 것 같다. 진해 우도는 서쪽 섬이라서 본래 벌섬이라 불리다가 일제 강점기 때 한자로 섬 이름을 바꾸면서 우도가 된다. 벌섬을 발음하는 과정에서 벗섬으로 불리게 되어 벗우(友)자와 섬도(島)자로 사용해서 현재의 우도이다. 원래 나비섬이라고도 했다고 한다.

그래서일까! 우도는 왠지 모르게 친구 같아서 더 친근감이 든다. 친구네 마을에 놀러 온 것같이 편안하다.

우도 방파제에서 창원 해양 솔라타워를 바라다보는데 눈길을 뗄 수가 없다. 얼마나 아름다운지 카메라를 그냥 가져다 대기만 하는데 작품이 탄생한다. 정말 아름답다. 야경의 절정이라 감히 말할 수 있다. 화려한 조명이 바다를 수놓은 것이 마치 형형색색의 찬란한 빛이 우릴 휘감는듯하다. 솔라 타위 뒤쪽으로 붉게 물든 노을마저 한몫하는데 그냥 지나칠 수가 없다. 아름다움을 넘어서 환상 그 자체다. 그냥 빠져들어간다.

방파제를 걸어가면 유독 화려한 불빛을 자랑하면서 그냥 지나칠 수 없도록 하는 섬이 보인다. 그곳에도 가보고 싶어 진다. 우리는 해 질 무렵에 와서 아쉽지만 지나칠 수밖에 없다. 경남 진해가 이렇게 아름답고 좋은 곳이 많은 줄 미처 몰라서 뒤늦게 온 것이 조금 아쉽다. 하지만 이제 알았으니 다음을 기약할 수 있어 희망이 생긴다. 우도는 자체만으로도 아늑하게 다가와 정이 간다. 거기에다 주변의 경관들이 우도를 더욱더 빛나게 하는 곳이기도 하다. 어쩜 우도가 있어 주변이 살아나는지도 모른다. 어디 한 곳 머물고 싶지 않은 곳이 없다. 그저 훅하고 빠져들어간다.

우도에서 보름달이 뜨는 모습을 본다. 집에서도 보지 못한 보름달이 해처럼 떠오르는 것을 본 적이 거의 없었는데, 우도에서 해가 떠오르듯이 달이 떠오르는 것을 보는데 감회가 새롭다. 왠지 행운을 만난 듯 기분이 업된다. 까만 밤에 섬 주변이 붉게 물을 들이는 것 같아 저긴 뭐지 하고 발길을 멈추고 눈길을 주는데 달의 모습이 조금씩 보이는 것이 아닌가!

해를 보기 위해 이른 새벽에 잠을 설치면서 바다를 향한 날이 수없이 많았지만 제대로 된 해를 보기가 쉽지 않아서 선명하게 떠오르는 해를 보면 감동이 몇 배가 되어 설레인다. 그렇듯이 우도에서 뜻밖의 모습을 접하니 그야말로 감동이 몇 배가 된다. 앞으로 계속 좋은 일만 일어날 것 같은 생각에 보름달만큼이나 마음이 풍성해지는듯하다.

방파제 끝에서 누군가를 기다리듯 존재하는 하얀 요트 등대를 만난다. 등대 역시 우도처럼 크지 않지만 넉넉한 마음으로 오는이 가는 이를 반겨주는 듯하다. 까만 밤 홀로 /자리를 지키는 요트 등대//풍운의 꿈을 안고/날마다 망망대해를 바라보며/꿈을 자라게 한다//보름이 되면/둥근달이 놀러와/환하게 웃고//날마다 찾아와/애교를 부리는 바람과/정을 나누며//큰 포부를 가슴에 품고/망망대해를/나아가리라 약속한다.

돌아가야 할 시간이 되어 발길을 돌려 가는데 자꾸만 보름달이 따라와 발길이 멈춘다. 뜻하지 않게 소중한 것을 보아서일까! 이제 달이 제법 올라와서 달무리를 지으면서 손짓하는듯하다. 그 모습을 뿌리칠 수 없어 눈길을 멈추고 바라다보는데 그 안으로 풍덩하고 싶어 진다. 우도에서 보름달을 만나 더 없이 행복한 시간이 된다. 보름달이 그렇지 뭐 하기에는 남다르게 다가온다. 우도에서 본 보름달은 웬지 좋은 일을 가득가득 만들어줄 것 같아 기분이 좋아진다. 참고로 보름달이 뜨는 것을 경험하고 싶으면 보름날 해질무렵에 와서 보름달이 뜨는 모습을 감상한다면 괜찮은 날이 될 것이다. 우리는 그냥 왔는데 달을 보고 검색해보니 보름이라는 것을 알게 된다. 그러니 더 반가웠는지도 모른다.

우도의 야경은 환상 그 자체다. 낮에 가는 것도 괜찮지만 여름에는 해질무렵에 가는 것이 좋다. 아름다운 황혼을 보면서 여유를 즐길기에 이만한 곳이 있을까 싶다. 참으로 아름다운 풍광이다. 바다와 주변의 경관이 어우러져 우도 마을이 한층 더 돋보이다. 여름에는 낮에 햇볕으로 더워서 힘이 들 수 있지만 밤에는 바다라 시원한 바람이 솔솔 불어서 덥지가 않아서 산책하기에 얼마나 편안한지 모른다. 더운 여름이란 것을 잊을 정도다. 그대로 머물고 싶다. 시간을 내서 꼭 한 번 다시오리라 다짐 아닌 다짐을 해본다.